営業カレンダー

|

|

|

|

|

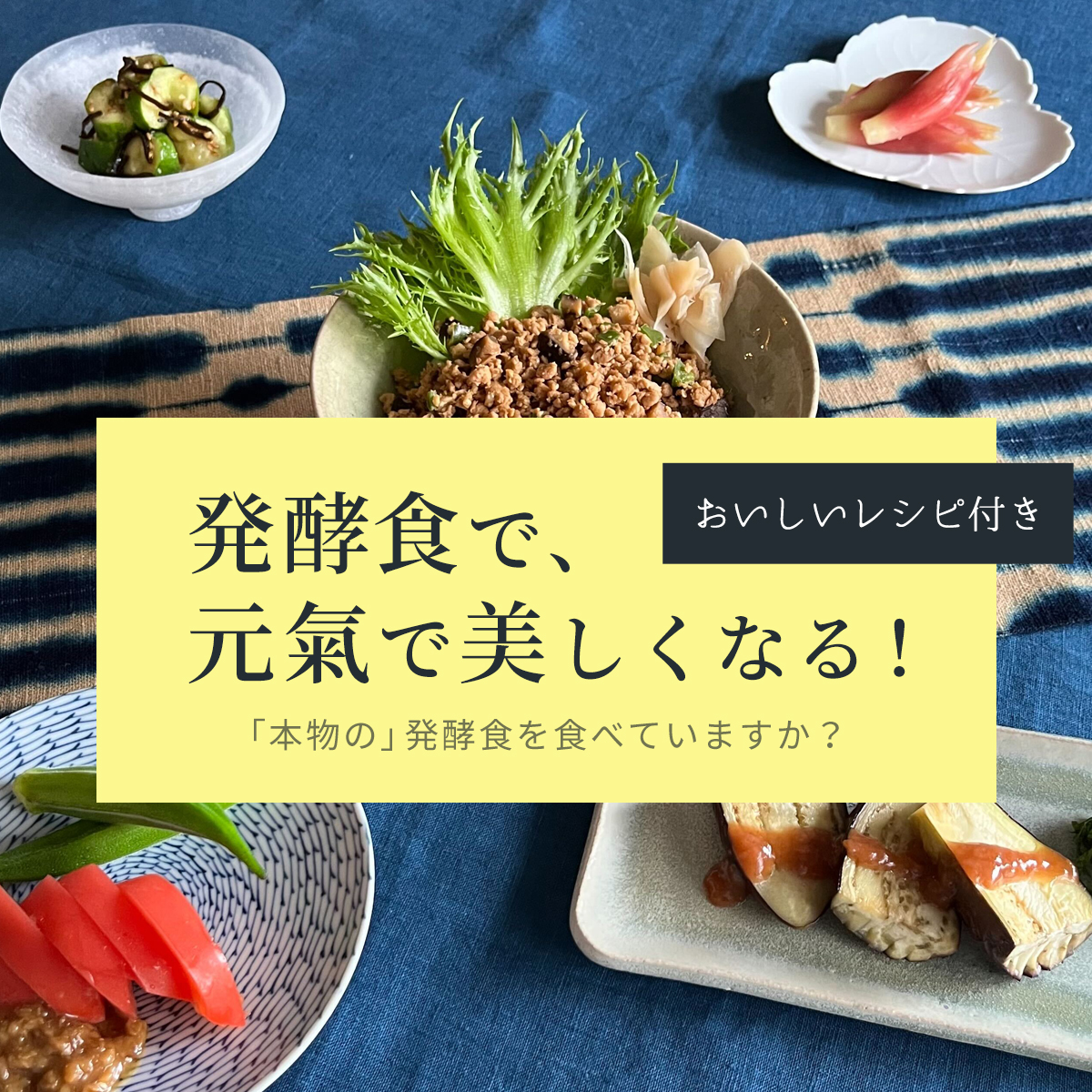

日本人の健康食の代表は、味噌を中心とする伝統発酵食品です。発酵食品は旨味が増える、保存性が高まるなどのメリットもありますが、身体に対するメリットも計り知れません。自然療法研究家の東城百合子先生は、「腸が正しく働いたら病氣は必ず好転する。この働きを助けるのが発酵食品」とおっしゃっています。

1栄養価がUP!

発酵させることで生命維持に不可欠とされる必須アミノ酸や多くのビタミン、食物繊維などが含まれるようになります。(甘酒やお味噌などには必須アミノ酸全9種が含まれております)

2腸の大掃除!

発酵食品には、整腸作用を促進するバクテリアや酵素が豊富なので、腸の大掃除ができます。腸の働きが正常だと、肝臓・腎臓の解毒作用がスムーズとなり、病氣を治しやすくなります。

3免疫力を高める!

腸には、免疫を作るという非常に大切な役割があり、大腸や小腸には「免疫細胞」や「抗体」が体全体の6割以上も集まっていると言われています。発酵食品は腸が免疫を作るときに欠かせない乳酸菌やビフィズス菌を豊富に含んでいます。また免疫システムのバランスをとってアレルギー症状を改善します。

4体内の酸化を防ぎます

発酵食品には強い抗酸化作用があると言われています。酸化した細胞は正常に機能しなくなり、老化や病氣の原因になったり、シミやシワも進行しますので、抗酸化作用のあるものを取り入れることで、若々しく元氣な身体を作れます。

5嬉しい美容効果

日本の発酵食品の多くは「麹」を使用しています。「麹」を取り入れた化粧品は、現在数多くありますが、麹菌が作り出すコウジ酸という美白成分により、メラニンを合成する働きを抑えたり、黄ぐすみを予防することも期待されています。甘酒やお味噌には肌の角質層にあるセラミドのもとになる成分も含まれているので、保湿効果も期待できます。

発酵食品の特徴の一つは、健康を維持できること。特に発酵食品がどうして免疫を高められるかというと、人間の体は命が一つですよね。ところが、納豆一粒にだいたい二千万個の命があるんです。体の中に菌が入ると、腸を通過するときに免疫細胞を増やすんです。「腸の免疫細胞を増やしなさい」というスイッチを、発酵微生物が押して、それで通過していくの。

発酵学の第一人者:小泉武夫先生

腸の働きが正常だと肝臓・腎臓の解毒作用もスムーズにいきます。わかりやすく申し上げると、病氣を治すのも健康でいられるのも、腸からと言っても良いのです。そのために大切なのは発酵食品で、ながいこと寝かせて作った食品は重要なのです。

「自然療法」著者:東城百合子先生

皆様にとって、発酵調味料は実は馴染の深いものだと思います。発酵調味料とは例えば、お味噌、みりん、お醤油もそうですね! これらは全て発酵して作られた調味料です。では、「伝統」発酵調味料とは何でしょうか? それは、昔ながらの伝統製法で作られた発酵調味料のこと。実は皆様の台所にある発酵調味料は、本物の伝統発酵調味料ではないかもしれません。というのも、最近では近代製法で発酵期間を縮小したり、食品添加物を入れて作られている調味料がほとんどだからです。(伝統製法は全体の数パーセントと言われています)

そんな中で、確実に先人からの教えを継承して、伝統製法で発酵調味料を作っている職人さんもいらっしゃいます。今の時代は何でも簡素化したり、便利化することが良しとされる時代かもしれませんね。私も近代の便利な利器にお世話になっているので、それを否定する訳ではありません。そして、そのような世の中にどっぷり浸かって、昔からの食文化までおそろかにし、本物の食材や調味料がなくなってしまう未来は、健康的な未来、私たちの望む未来と言えるでしょうか?

調味料は毎日、毎食使うものです。伝統発酵調味料は、本来の発酵時間を守った製法ですので、そもそも菌の力が違います。菌と私たちの身体は密接な関係があり、菌の働きの助けをかりて、私たちは健康を維持しているのです。

お料理に伝統発酵調味料を使うことは、健康な身体を作るだけではなく、日本古来からの先人の技術を未来にまで残していくことにも繋がります。さて、近代製法の調味料と伝統発酵調味料、皆さまはどちらを使っていきますか?

|

|

| 原料の大豆や小麦は九州産、お塩も国産原料にこだわる木桶で仕込む天然醸造醤油。濃口醤油にいたっては、年度の異なるもろみをブレンドして造るこだわりぶりです。 | 無農薬米使用。精米や麹づくりも自社で行い、日本酒(米酢のもろみ)を仕込み、「静置発酵」と「長期熟成」で酢を造ります。お米の使用量の多さは他に類を見ません。 |

|

|

| 日本酒の酒粕を3年以上熟成させて、高さ2m超える大木桶で発酵・長期熟成させる伝統製法で赤酢を造られています。その赤酢を用いた調味酢になります。 | こだわりの岡山県産のお米と大豆使用。古くからその土地に伝わる麹歩合(通常の2倍使用)により玄米麹の自然な甘味があり、天然醸造・長期熟成による滋味深さが魅力。 |

|

|

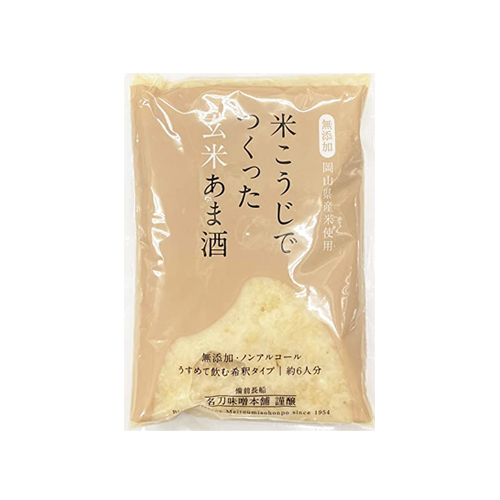

| 岡山県産のこだわりのお米を用いて作られた完全無添加甘酒。玄米ならではのプチプチとした食感と香ばしさ、良質な麹で有名な名刀味噌ならではの深みのある甘さが特徴です。 | 名刀味噌(岡山にある味噌醸造元)厳選した国内産の麦と大豆で麹をつくり、自然塩や希少な木桶醤油と共にじっくり醸した発酵調味料。自然で濃厚なうま味と甘みが口いっぱいに広がります。 |

みそ・しょうゆは自然醸造の本ものに限ります。化学的な早作りのものや、食品添加物入りのものはいけません。

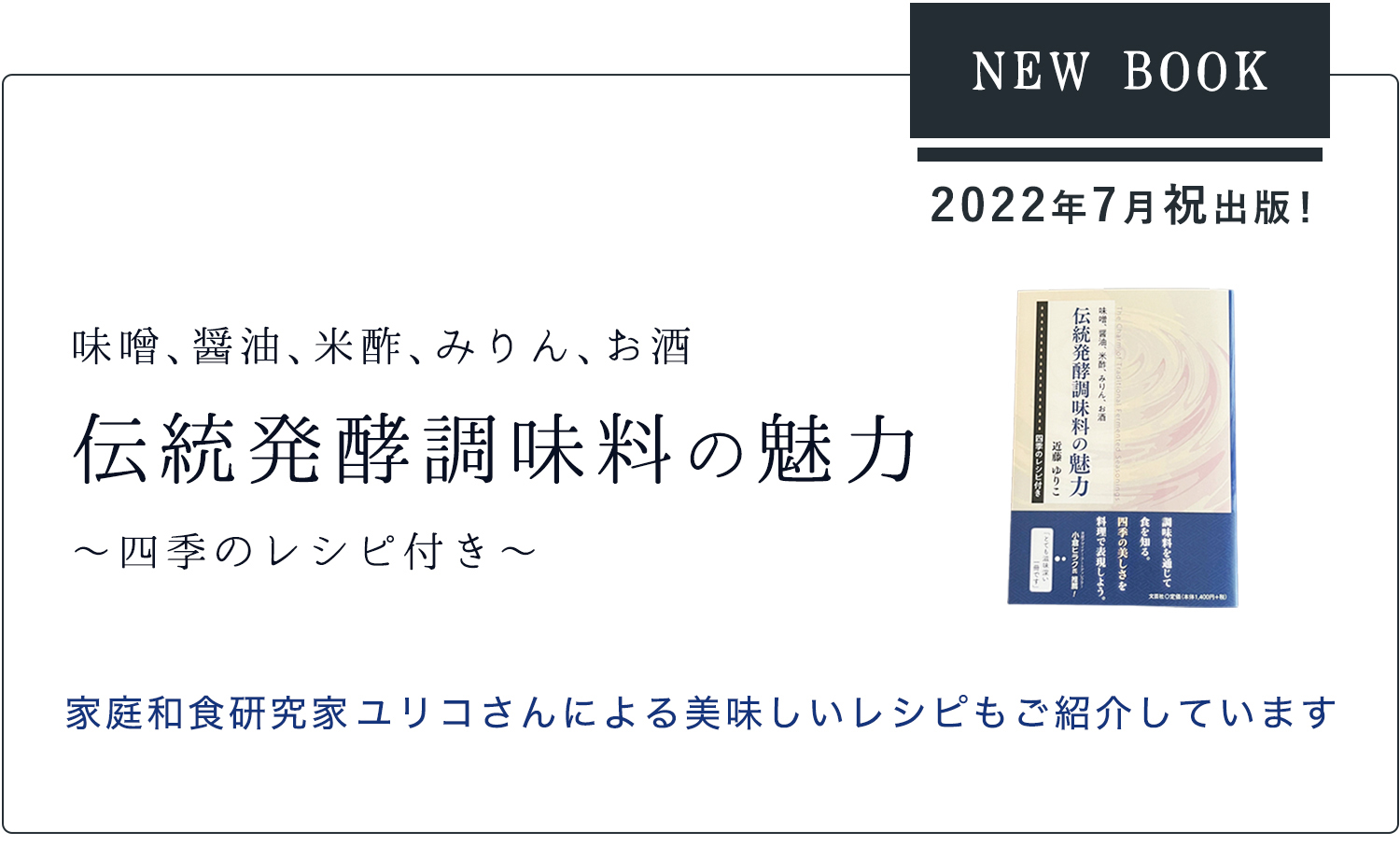

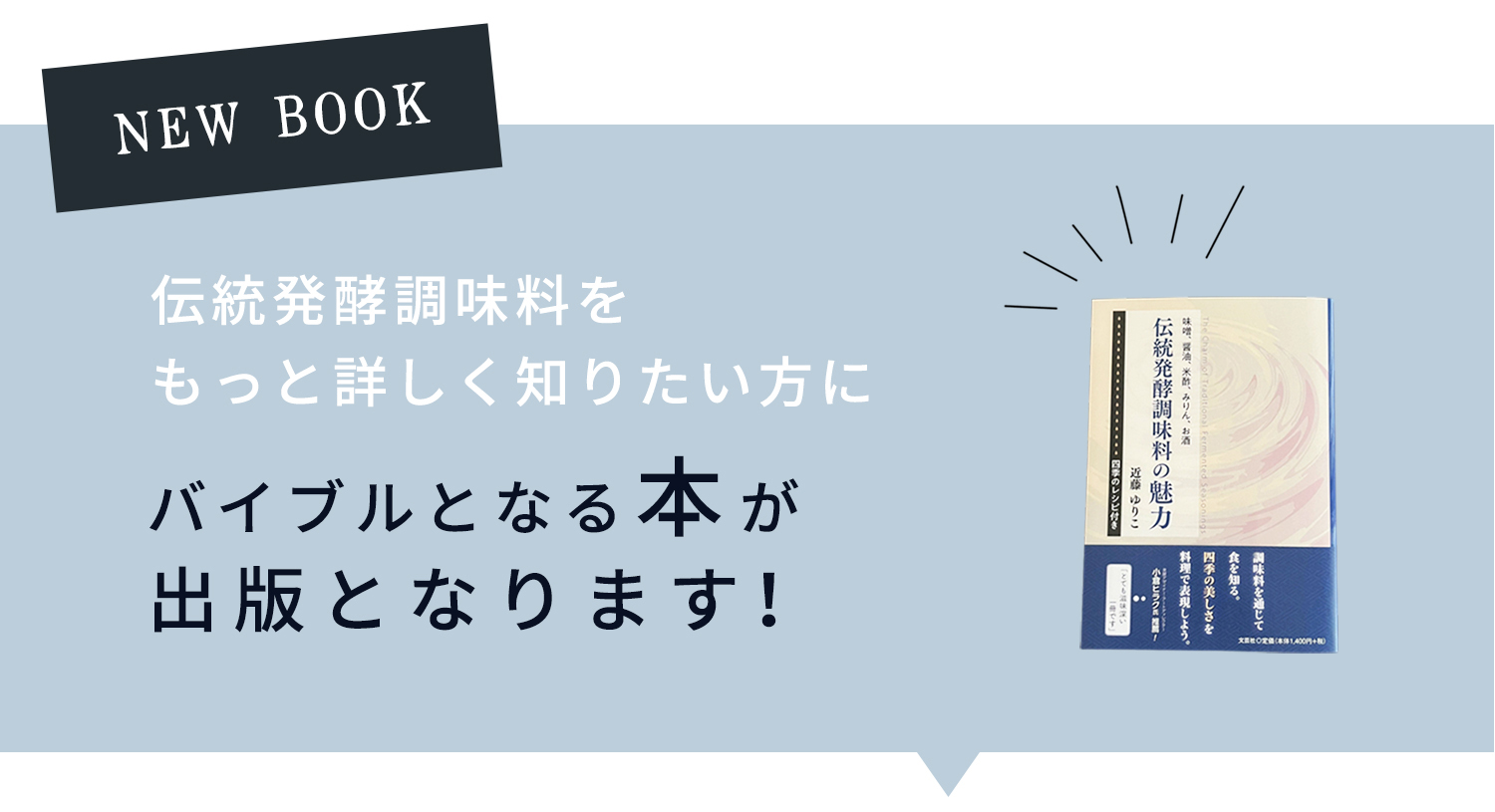

家庭和食研究家ユリコさん、こと、近藤ゆりこさんによる書籍「味噌、醤油、米酢、みりん、お酒 伝統発酵調味料の魅力 ~四季のレシピ付き~」が、2022年7月1日に出版されます!

ユリコさんと言えば、透き通るようなお肌の美しい女性なのですが、この美しさも発酵食が為せる業なのでしょう。本の内容は主に、伝統発酵調味料とは何か?ということに焦点を当てており、最初の章は教科書や辞書のように、「これ一冊で伝統発酵調味料のことがわかる!」という内容となっております。

私もこの本を読んで学び、いずれは娘に日本の食文化を伝える手段として、この本の内容を受け継ぎたいなぁ、と思っています。こういうことは、学校で教わることではなく、親から子に継承していくものなのですよね。そして四季のレシピも付いていますので、お料理本としても使えます☆

とにかく、いろいろな意味で「真面目」な本です。真面目に食生活を大切にされている方、そして真面目に子どもたちの未来の食生活に希望を持たせていきたい方に、ぜひ読んでいただきたい本です!

→「味噌、醤油、米酢、みりん、お酒 伝統発酵調味料の魅力 ~四季のレシピ付き~」はこちらからどうぞ。

(刷数限定の本ですのでお早めにどうぞ)

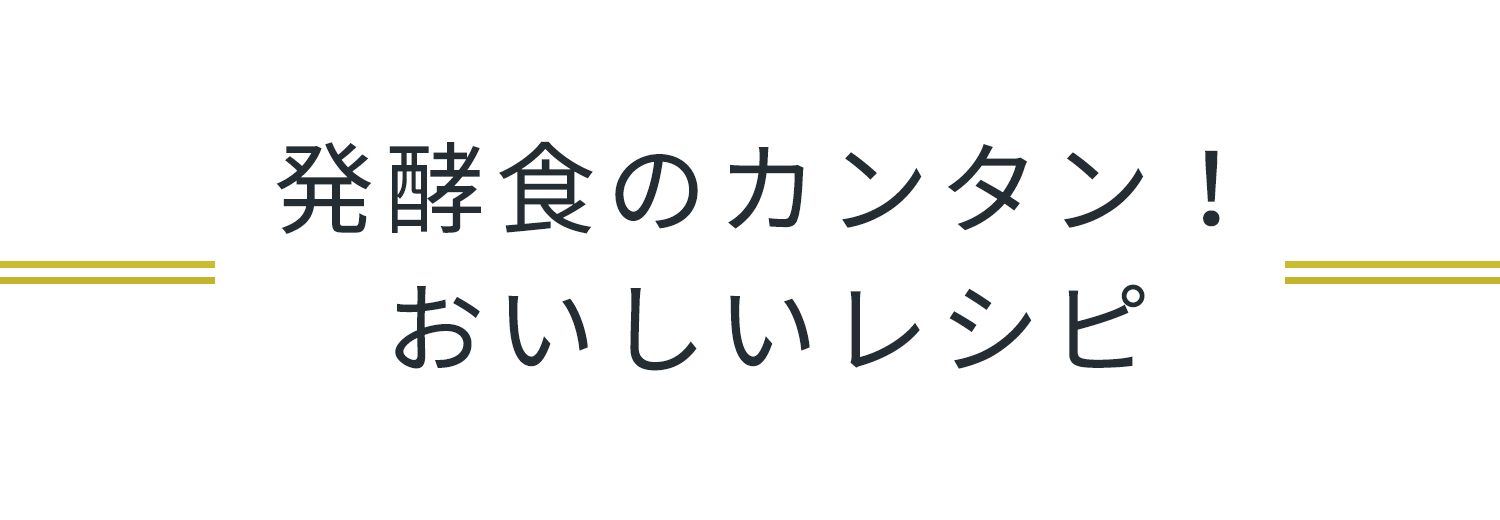

1)トマトとオクラのひしおだれ

ひしお に 米酢 を混ぜただけで、夏にぴったりな「万能ダレ」になります。トマトとひしおは相性抜群!オクラのネバネバ成分がこの時期弱りがちな胃の粘膜を保護してくれます。この一品で夏を乗り切りましょう♪

| 材料 3~4人分 トマト・・・2個 オクラ・・・8本 ひしお・・・大さじ2 米酢・・・・大さじ1~2 |

作り方

|

1 |

オクラにお塩(分量外)をまぶし、まな板の上で板ずりして表面の産毛やアクを取り除きます。(このあと茹でた時に色鮮やかにもなります) |

|

2 |

1のオクラを熱湯でさっと茹でて冷水に取り、水氣を拭き取ります。 |

|

3 |

トマトのヘタを取り、縦半分に切り、厚さ1センチぐらいにカットします。 |

|

4 |

|

TIPS |

2)乳酸菌たっぷり!みょうがの酢漬け

みょうがに含まれるアントシアニンは、お酢が加わることでより色鮮やかになります。酢漬けは、米酢や調味料を一度火にかけておくやり方もありますが、本物の米酢を使う場合はそのままの風味を楽しむのがおすすめです。その分、お砂糖やお塩が溶けにくいですので、よくかき混ぜてください。ウエダの乳酸菌も米酢に加えて、有機酸たっぷりの最強酢漬けの完成です☆箸休めにどうぞ。

| 材料 2~3人分 みょうが・・・・8~10本 米酢・・・・・・大さじ4 お水・・・・・・大さじ1 乳酸菌・・・・・1g お塩・・・・・・小さじ1 てんさい糖・・・小さじ2 |

作り方

|

1 |

|

|

2 |

みょうがを縦半分に切り、沸騰したお湯でさっと軽く茹でたら、ざるに上げて水氣をよく拭き取ります。 |

|

3 |

みょうがが熱いうちに①に入れてよく馴染ませ、乳酸菌も加えてもう一度軽く馴染ませます。 |

|

4 |

冷蔵庫で30分以上置いたら完成。お酢が入っているのである程度保存は効きますが、早めにいただいた方が美味しくいただけます。 |

3)大豆ミートの味噌そぼろごはん

お味噌で味付けした大豆ミートのそぼろ。初めての方もこんなに食べやすくて満足感があるのね、と驚かれると思います。大豆ミートにはお味噌やお醤油といった大豆発酵調味料がとてもよく合います。中でも玄米麹味噌を使用すると、淡泊な大豆ミートに深いうま味が加わり、噛みしめるたびにその滋味が伝わります。椎茸やピーマンも入って食べ応え抜群!お弁当にもぴったりです♪

| 材料 2~3人分 大豆ミート(ミンチ)・・・100g (乾燥タイプは袋の表示に従って戻しておく) ピーマン(みじん切り)・・2個 戻した干し椎茸、または椎茸・・・普通サイズで3個(みじん切り) 油・・・大さじ1.5~2 (今回は米油とごま油を半々で使いました) ■味噌(玄米麹味噌がおすすめ)・・・大さじ2 ■濃口醤油・・・大さじ2/3 ■お酒・・・大さじ1 ■お水・・・大さじ1 ■てんさい糖・・・小さじ1~2 にんにくみじん切り・・・5g(お好みで) 生姜のみじん切り・・・5g 乾燥唐辛子(輪切り)・・・お好みで ごはん |

作り方

|

1 |

■をよく混ぜ合わせておきます。 |

|

2 |

ある程度火が通ったら、混ぜ合わせておいた調味料を加えて炒め合わせます。味見をして、塩分が足りなければ濃口醤油を加え、甘みが欲しい場合はてんさい糖を、汁氣が足りなければお水かお酒を足して調整します。 |

|

3 |

出来上がったらごはんに載せて完成。 |

4)蒸し焼き茄子の梅肉みりんだれ

蒸し焼きにしてトロッと柔らかくなった茄子に、少し甘みを加えた梅肉だれと大葉でさっぱりといただけます。夏はこういうあっさりとしたものが和食らしくて良いですね♪梅肉とみりんはよく合いますが、みりんはそのままだとアルコールが入っていますので、苦手な方や小さなお子様には、みりんの代わりに「お砂糖とお水」で代用することも出来ます。「絹梅」はペースト状になっているので、さっと使えて便利です(梅肉をたたいてもOK)。

| 材料 2~3人分 茄子・・・・・・・3本 絹梅・・・・・・・大さじ2 大葉・・・・・・・4~5枚 みりん・・・・・・大さじ2 うすくち醤油・・・小さじ2 油・・・・・・・・適量 |

作り方

|

1 |

茄子はヘタとガクを取り、縦半分に切ります。 |

|

2 |

大葉の軸を取り縦半分に切り、千切りにしてお水にさらして水氣をしっかり取ります。 |

|

3 |

1の水氣を拭き取り、皮に幅1~2mmの切り込みを格子状に入れたら(深さ2/3ぐらい)横半分に切ります。 |

|

4 |

油を敷いたフライパンに皮を下にして入れます。このときに油を茄子の皮に塗るように軽く皮に油をこすりつけるとコーティングされて色落ちしにくくなります。中火で蓋をして、途中で上下をひっくり返して茄子がふっくら柔らかくなるまで蒸し焼きにします。 |

|

5 |

焼いている間に、絹梅と、みりんと、うすくち醤油を混ぜ合わせておきます。(味見をしながらお好みの味に調整してください)茄子をお皿に盛り付け、梅肉みりんだれをかけて大葉を添えたら完成。 |

5)きゅうりと塩昆布の甘酒酢の物

酢の物は夏の食卓に毎日欲しい一品です。通常きゅうりの酢の物だと薄切りして塩もみして水氣を切って、といった作り方ですが、こちらでご紹介する酢の物は実に簡単です!合わせる具材も塩昆布。塩昆布や甘酒、米酢のそれぞれのうま味がたっぷり含まれて、お箸が止まらない味です。甘酒は「玄米甘酒」を使うと味わいに奥行きが生まれます。塩昆布は添加物のないものを。くらしのたのしみの「塩昆布」なら安心ですし、ひと味もふた味も違います。

| 材料 2~3人分 きゅうり・・・・・・2本 塩昆布・・・・・・・2~3つまみ 米酢・・・・・・・・大さじ2 甘酒(玄米甘酒がおすすめ)・・・小さじ1~2 お塩・・・・・・・・お好みで 炒り白ごま・・・・・適量 |

作り方

|

1 |

きゅうりをまな板の上に載せてすりこ木でたたき、乱切りにします。 |

|

2 |

ボウルに米酢、玄米甘酒、①のきゅうり、塩昆布を入れて混ぜ合わせます。味見をして塩味が足りなければお塩で調整します。炒り白ごまを加えて軽く混ぜたら完成。 |

梅雨時は湿氣が多く、私たちの身体も水はけが悪くなる時期です。

湿度が高いと水が抜けず、腎臓を酷使して腰痛が出たり、

呼吸器に水がたまる為に咳や痰が出やすくなるのもこの時期だそうです。

そんな時に役立つ「食薬」は、天日干しの乾物!

高野豆腐やのり、わかめ、干しシイタケ、切干大根などです。

これらの乾物が私たちの体の中の水分を吸収しながら

水はけを良くしてくれるのです。

また、雨の日は太陽が隠れますので、

光を浴びる時間が少なくなります。

太陽の光に当たらないとメラトニンが出なくなり、

不眠にもつながってしまいます。

ウツやアルコール依存症の人が増える時期でもあるそうです。

(ウツの人は不眠症である場合がほとんどだそう)

そんな太陽の光に当たれないこの時期に大切なのが、

この天日干しの乾物なのです。

光に当たれないのであれば、

太陽の光をたっぷり浴びた食べものを食べればいいのですね。

その為、乾物と言っても、機械乾燥したものではなく、

必ず「天日干し」のものを選ぶことが大切。

自分で天日に干して作り置いておくのもいいですね。

ところで、これから夏にかけて冷たいものを飲みたくなりますが、

冷たいものをとると内臓が冷えてしまい、

そして内臓の熱は皮膚の正面にどんどん逃げます。

その為、クーラーをつけて皮膚を冷やしたくなるのですね。

つまり悪循環なのです。

やはり夏でも、内臓をあたためる飲み物をとることが大切です。

もちろん 梅醤番茶が良いのは言うまでもありません!

特に五行でいう「心」が弱る夏には 梅醤番茶が「心」を強めて、

夏バテを防ぎ、元氣を保ってくれます。

また、皮膚の表面の熱を取って冷やしながら、内臓はあたためる、

という、この時期に嬉しい食べ物もあります。

それは、寒天、ところてんです。

(さらに葛を合わせて内臓を温めるのもオススメです)

夏場はマクロビスイーツとして、

玄米甘酒と寒天、葛を使ったおやつを作るのもいいですね。

熱を上手く循環させてくれる、

美味しくて身体に良いおやつとなります♪

さて、冷えに良い食品はいくつかありますが、

やはり 梅醤番茶と梅の黒焼きが素晴らしいです。

夏場も温かい梅醤番茶を飲んだり、

また梅の黒焼きを耳かき1杯程とれば、冷えも解消できますし、

夏バテ防止、疲労回復にもつながります。

昔からの知恵でもある日本の伝統的な食品を季節に合わせて

意識して摂るようにしたいですね☆

梅醤1杯にあつあつの三年番茶を注ぐだけ!

|

|

|

|